본문

-

전시 포스터

-

김원진

《언어 없는 춤》, 2025, 전시전경, 아트센터 예술의 시간 2층. (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

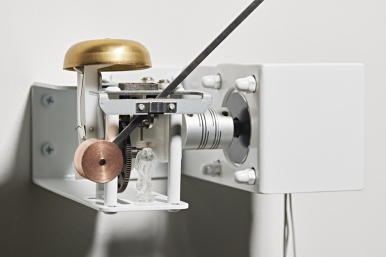

김원진

바깥으로/부터의 스윙, 2025, 메트로놈 구조, 모터, 복합재료, 15×20×15cm (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

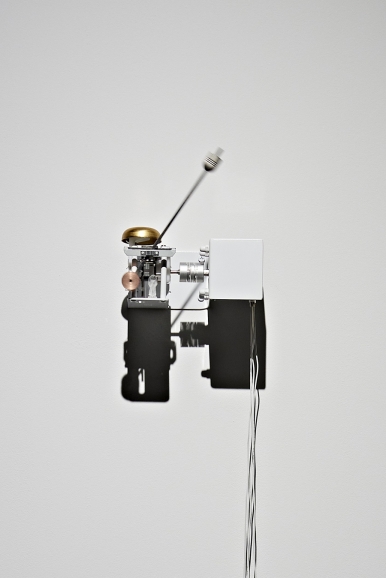

김원진

바깥으로/부터의 스윙, 2025, 메트로놈 구조, 모터, 복합재료, 15×20×15cm (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

김원진

닿아가는, 기울어지는, 미끄러지는, 2025, 그물망, 실리콘, 실, 철, LED, 복합재료, 600x295x200cm / 80x50x36cm, 공간에 따른 가변설치 (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

김원진

닿아가는, 기울어지는, 미끄러지는, 2025, 그물망, 실리콘, 실, 철, LED, 복합재료, 600x295x200cm / 80x50x36cm, 공간에 따른 가변설치 (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

김원진

닿아가는, 기울어지는, 미끄러지는, 2025, 그물망, 실리콘, 실, 철, LED, 복합재료, 600x295x200cm / 80x50x36cm, 공간에 따른 가변설치 (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

김원진

쫓았지만 쫓아오는, 잃기 일기, 2025, 생분해성 수지, 안료, 식물지지용 와이어, 실리콘 튜브, LED, 복합재료, 80×250×220cm (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

김원진

쫓았지만 쫓아오는, 잃기 일기, 2025, 생분해성 수지, 안료, 식물지지용 와이어, 실리콘 튜브, LED, 복합재료, 80×250×220cm (사진제공 아트센터 예술의 시간)

-

Press Release

혀와 목구멍보다 깊은 곳에서

나는 중환자실에 있었던 김원진과의 짧은 연락을 통해 안부를 확인하고 가슴을 쓸어내렸던 날을 기억한다. 그에게 벌어진 ‘사고 같았던 질병’에 관한 소식을 들은건 다행히 어느 정도의 고비를 넘기고 나서였다. 그가 전한 ‘고비’는 생사를 오가는 상상할 수 없을 정도의 사투였을 것이다.

갑작스런 사고가 질병으로 이어지는 삶, 몸 안에서 발병한 질병을 발견하는 삶, 질병이 남아 있는 몸으로 살아가는 삶, 질병은 죽음으로 가는 여정 안에 반드시 존재한다. 몸 안에서 발병한 것이지만 외부로부터 부여받는 진단명이 하나의 이름으로 나에게 주어지는 동시에 삶은 다른 옷을 입는다. 질병은 어떤 모양으로든지 몸에 흔적을 남기고, 남은 생 안에 스며든다. 이 예측할 수 없는 전환이 어느 날 갑자기 찾아왔다. 김원진은 전시 《언어 없는 춤》을 3개의 작품 00. <바깥으로/부터의 스윙 (Outward Swing/Inward Sway)>, +01. <닿아가는, 기울어지는, 미끄러지는 (Drifting Close, Tilting Softly, Holding On)>, -01. <쫓았지만 쫓아오는, 잃기 일기 (Still in the Drift)>로 구성하였다. 0에서 시작하여 +1, -1을 거쳐 다시 0으로 돌아오는 이 세 작품의 연결은 김원진이 최근 경험한 사건들, 질병의 발견-치료의 과정-후유증으로 모인 서사를 그린다. 작가는 감각을 더듬으며 자신이 겪은 과거의 시간과 현재를 연결하고자 했다. 당시 김원진이 겪은 시간의 감각은 파동의 형태로, 또는 시간의 진동을 감지하는 것으로 전달되었으리라 짐작한다. 나는 작가의 흩어진 언어와 기억의 파편들을 주워 이것을 일련의 사건으로 재구성하고자 한다.

언어는 얼마나 불완전한가. 우리가 사용하는 언어로는 무엇도 완벽하게 설명할 수 없다. ‘아름다움’과 ‘고통’에 관해 말하고자 할 때, 사물과 대상에 붙은 아름다움과 고통이라는 이름표 이면, 또는 아름다움과 고통에 관해 설명하고자 할수록 결국 그것의 본질로부터 오히려 멀어지게 하는 한계가 분명히 존재한다. 한강의 소설 『희랍어 시간』1) 에는 말을 잃어버린 여자가 등장한다. 그녀에 관해 설명할 때 “혀와 목구멍보다 깊은 곳에서 그녀는 중얼거린다.”라는 표현이 자주 사용된다. 혀와 목구멍보다 더 깊숙한 곳에서 들끓는 말은 음성을 통해 쉽게 흘러나올 수 없지만, 무언가 진실을 가리지 않는, 진실 본연의 것을 담은 언어를 찾고 있는 것이다. 세계에는 약속된 언어로 표현할 수 없는 많은 상황과 감정들이 있다. 그런 것들을 깨울 수 있는 언어 너머의 무엇이 폭발할 수 있을까. 언어는 전체에서 표현 가능한 부분만을 잘라 기표에 담으므로 어쩌면 진실은 이 과정에서 왜곡될 수도 있을 것이다. 언어는 모든 것을 담을 수 있는 동시에 모든 것을 담을 수 없다. 현실의 파편들과 경험들을 재조합하는 언어로 어떠한 실재에도 다다를 수 없다면, 언어는 어떻게 인간의 삶을 이해하기 위한 도구로 사용될 수 있을 것인가. 김원진은 그가 겪은 ‘말을 잃어버릴’ 만큼의 고통, ‘말을 잃어버린’ 시기의 흐트러진 언어의 파편들을 모으고 있다. 그는 2024년 개인전 《흔적의 흔적(A Vestigial Trace Study)》2) 에서 조음 근육의 작동 방식과 발화 방식을 통해 언어, 신체, 사고의 상호작용을 보여준 바 있다. 언어의 유동성과 발화 과정에서의 차이와 오류에 관한 언어사고의 복잡성을 신경적, 신체적 메커니즘 안에서 들여다본 작가는, 이번 전시를 통해 다시금 언어의 깊은 본질 안으로 잠수해 들어간다. 그는 언어를 잃어버린 자신의 상황에 관해 다시 ‘말해야’ 한다. 그의 사고의 체계 안에서 정리하여 꺼내놓고 싶었던 그 말들이 아직 완전하지 않음으로, 애초에 완전할 수 없기 때문에, 흐트러진 언어의 파편들을 모아 침묵 사이에서 폭발할 수 있는 가능성을 기다리고 있는 것이다.

기억은 얼마나 불완전한가. 보르헤스의 소설 「기억의 천재 푸네스」3) 의 푸네스는 모든 것을 기억하는 인물이다. 시간의 단위마다 모든 것을 기억하기 때문에 그는 사실 모든 것을 기억하지 못한다. 우리는 기억을 상실하는 질병에 이른 이들을 통해서도 같은 상황을 목도한다. 심지어 우리 모두는 기억과 경험이 일부 뒤섞일 때 일어나는 착각을 일상 속에서 자주 겪고 있지 않은가. 기억의 혼동은 시간의 착각으로 이어진다. 그만큼 온전히 기억하지 못하는 인간의 불완전성은 마치 맥락 없이 뒤섞이고 재조합된 기억으로 이루어진 극히 연약하고 위태로운 것이다. 하지만, 오히려 모든 것을 기억하지 못함으로, 기억과 망상의 균형을 찾음으로, 우리는 현재의 시간을 누릴 수 있을지도 모르겠다. 기억의 위계와 질서가 임의적일 수 있는 것에서 우리는 다시 한번 연약한 인간의 고통에 다가갈 수 있는 시간적 여유를 갖는다. 『희랍어 시간』 속 시각을 잃어가는 남자는 ‘시간은 존재를 태우는 불’ 4) 이라는 보르헤스의 말을 읊는다. 시간은 존재를 변화시키고 소멸시키는 강력한 힘을 갖는다. 삶의 유한성과 죽음에 대한 성찰이 담긴 이 말은 과거-현재-미래의 흐름이 뒤섞인 시간의 불가역성에 관한 질문을 남긴다.

몸 안에서 벌어진 작은 변화는 몸 전체의 의식과 감각을 지배했다. 의식이 몸을 통제하지 못하는 과정에서 터져 나간 파편들은 대립 구도 안에서 모든 것을 둘로 나누는 것 같았다. 기억있음-기억없음, 의식있음-의식없음, 감각-무감각, 이성-감정, 수용-거부, 삶-죽음처럼 경험하고 감각하는 것들 대부분이 양극단으로 갈라졌다. 김원진은 전시장 입구에서 마주치는 00. <바깥으로/부터의 스윙 (Outward Swing/Inward Sway)>에서 이야기를 시작한다. 질병의 발견은 작가에게 절대 납득되지 않았던 일종의 ‘가격’(pounding)으로 시작되었다. 외부로부터의 가격은 바깥에서 안으로, 다시 안에서 바깥으로 이어지며 양극의 지점을 오갔다. 김원진은 2023년 개인전 《무용한 무용(Dancing in the thin air)》5) 에서 하나의 고정점을 놓고 회전하는 피루엣(pirouette)6) 작업을 선보인 바 있다. 회전축을 중심으로 하는 회전 운동에서는 에너지의 지속성을 유지하려는 힘과 회전 방향에 저항하려는 힘이 동시에 발생한다. 지속성과 저항성이 갖는 선형적 움직임으로 인간 실존에 관해 말하고자 했던 작가는, 진자 운동을 통해 이전과는 다른 접근을 시도한다. 진자는 일정한 경로를 반복하여 움직이고, 그 시간이 주기적이다. 그리고, 진자 스스로가 평형점으로 되돌아가려는 복원력도 갖는다. 김원진은 이 진자 운동을 통해 내 몸에 일어난 일을 받아들이는 과정에 관해 이야기 한다. 태엽이 돌아가고, 메트로놈의 추가 움직이기 시작할 때, 그는 병상에서 삶의 복잡성을 내려놓게 하는 죽음의 단순성 앞에 섰다. 태엽이 멈춘다면 이 운동은 멈출 것이다. 움직임이 멈추지 않기를 바라며 운동을 지속시키지만, 이 반복은 영원할 수는 없다. 물리적 죽음, 의식의 죽음, 고통의 끝, 질병의 끝은 온다. 박자는 맥박수 보다 조금 느린 정도를 유지하며, 꺼질 듯 사그라들때 다시 운동을 지속시키는 자동 태엽 장치가 돌아가면, 삶이 유지된다. 태엽은 또 다른 스윙이다. 사건은 급작스럽게 시작되었지만 한 번의 스윙이 남긴 여파는 시간의 흐름을 인지하지 못할 정도로 느리게 지속되었다.

질병을 받아들이는 과정과 치료과정은 아픈 몸으로 살아갈 준비 단계가 되었다. 김원진은 병실의 좁은 침대에 누워 그의 케이스가 얼마나 놀라운 기적이었는지, 살아있는 현재를 담보할 수 없었다는, 그는 기억하지 못하는 지난 시간에 관해 들었다. 전시장 중앙에 위치한 작업, +01. <닿아가는, 기울어지는, 미끄러지는 (Drifting Close, Tilting Softly, Holding On)>은 그의 몸이 겪은 이야기들, 그리고 몸에 남은 흔적에 관한 작업이다. 만질 수 있는 것과 보이는 것 사이에 교차하는 촉감들이 존재한다. 간혹 우리 삶에서는 시각적인 것이 촉각적인 느낌을 부여하기도 한다. 예를 들어 ‘햇살이 어루만지는 듯한 느낌’과 같은 방식으로 우리는 시각의 촉각성을 감탄하거나 설명하기도 한다.7) 풍경, 소리, 냄새 같은 것들이 남긴 느낌도 촉각적으로 남는다. 그 느낌이 우리를 만지는 것이다. 촉각은 일방적인 감각이 아니라 만지는 동시에 만져지는 것으로 다가온다. 그 자체로 관계를 함축한다. 존재를 타인과 관계하게 하며 세계로 이어주는 감각, 현실감을 느끼게 하고, 내 몸이 살아있다는 느낌을 부여하고, 다른 존재를 감지할 수 있는 방식으로 우리의 존재를 드러내는 것이다. 김원진에게 다가온 타인의 손은 만지는 동시에 만져지는 것으로 세계를 열어준 손이다. 그에게 닿고, 미끄러지고, 기울어진 손들이 막의 표면으로 제작되었다. 그 손은 모든 것을 투영할 수 있다. 그 손이 김원진에게는 세계를 불러들이고, 과거를 현재로 소환하고, 미래를 긍정할 수 있게 한 현재의 손이 되었다. 세계와 나를 연결하는 막이 인간의 삶마다 가득하다. 막을 이루는 피부, 그는 이것을 ‘얇은 곳’이라 칭했다. 연약하지만 서로 연결된 얇은 막 사이에는 기억과 시간의 파편들이 담겼다. 그는 이 얇은 막을 실로 꿰맨다. 얇디얇은 피부는 흔적을 담으면서도 동시에 막 너머의 세계를 바라볼 틈도 허용한다. 너머의 세계에 존재하는 타인과 나의 그림자가 실재와 허상으로 엇갈린다.

이 얇은 곳을 나는 피난처(shelter)라고 부르고 싶다. 김원진이 자신의 잃어버렸던 파편들을 그러모아 만든 피난처에는 수많은 몸짓이 새겨지고, 몸짓은 잃어버렸던 언어가 되거나 잃어버렸던 기억이 되어 춤으로 변화한다. 마치 하나의 무대 위에 누워있는 그를 많은 사람들이 둘러싼 춤의 모양, 군무는 매우 느리게 움직이고 있다. 그의 치료과정은 그런 것이었다.

가장 깊숙한 곳, 내밀한 공간에 -01. <쫓았지만 쫓아오는, 잃기 일기 (Still in the Drift)>가 있다. 김원진은 가장 고통스러웠던 시간을 이 공간에 넣어두었다. 하얗다 못해 푸르스름한 불빛 아래에서 어깨너비만큼의 침대에 누워있는 그에게 새겨진 수많은 잔상, 그는 시선이 따라갈 수 있는 만큼의 기억들, 안구의 궤적을 복원한다. 수많은 선의 연결, 기계음, 신호, 소리, 외침과 숨소리……시각, 청각, 촉각이 뒤섞인 무형의 궤적에는 차마 꺼지지 못한 불빛들이 있다. 이 불빛은 잠식당한 무게 아래에서, 침묵의 어둠 속에서, 느리지만 서서히 살아나는 언어와 기억의 조각들을 떠오르게 한다. 빛이 머무르는 곳은 그의 시선이 머물렀던 곳이다. 희미하지만 고통을 선명하게 드러내고, 점멸하지만 잃어버린 기억과 시간을 소환하는 빛들은 고통의 흔적을 더 뚜렷하게 새기고 있다.

다시 00. <바깥으로/부터의 스윙 (Outward Swing/Inward Sway)> 앞에 선다. 김원진은 그의 절실한 경험을 통해 ‘죽음에 가까이 다가갔던 자’가 아닌, ‘죽음을 가까이에서 목격한 자’로 살아갈 것이다. 목격자 정체성은 작가로 하여금 자신의 아픈 몸을 받아들임과 동시에 개인의 질병 서사를 자기 성찰적, 사회적 맥락 안에서 해석할 여지를 열 수 있도록 돕는다. 다시 피난처로 돌아가, 장막 안에 웅크리고 앉아 있던 모습, 그리고 내가 겪은(또는 목격한) 누구도 헤아리지 못할 깊은 고통을 보며, 꺼내지 못한 ‘말’을 거듭 중얼거린다. ‘모든 언어는 의미에 이르는 길’이라는 보르헤스의 말8) 로 김원진의 작업에 조금 더 다가갈 수 있을까. 그가 천착해 온 ‘언어’는 모든 것 너머의 체계이자 구조이며 자신과 작업, 삶의 의미를 찾아가는 길이다. 그는 여전히 의식과 감각, 시간과 공간, 기억과 기록에 관한 모든 레이어를 직조하고 변형하는 체계로서의 언어 앞에 서있으나, 아직 침묵을 유지한다. 말의 소리는 부재하지만, 침묵과 침묵을 이해할 수 있는 힘이 만나 더 큰 이야기로 이어지길 기다리고 있는 것이다. 지난해 겨울에 시작된 이 여정은 언어의 부재 속에서도 지속을 멈추지 않은 몸짓으로 느리게 이어져왔다. 김원진은 아직 그 여정 가운데 있다. 다만, 그는 이제 작품 안에 조용히 숨어 들어 자신에게 벌어졌던 사건을 배열하고, 구성할 가능성을 확보했다. 그가 전시장 안에 숨겨놓은 작은 토끼들이 작가와 당신과 나를 서로의 목격자로, 증인으로 존재할 수 있도록 반영하고 있다. 김원진은 몸에 남은 흔적과 기억에 남은 시간이 서서히 그의 언어로 발화할 지점을 찾을 것이다. 그의 ‘혀와 목구멍보다 더 깊숙한 곳에서 들끓는 말’은 진실을 가 리지 않는, 진실 본연의 것을 담은 언어가 되어 드러날 것이다.

1) 한강, 『희랍어 시간』, 문학동네, 2011

2) 김원진 개인전, 《흔적의 흔적》, 보안1942 아트스페이스 보안3, 서울, 2024

3) 호르헤 루이스 보르헤스, 『픽션들』, 민음사, 2011

4) 한강, 『희랍어 시간』, 문학동네, 2011, p.122

5) 김원진 개인전, 《무용한 무용》, 금호영아티스트 선정작가전, 금호미술관, 서울, 2023

6) 피루엣(pirouette)은 발레 용어로 ‘한 쪽 다리를 축으로 하여 제자리에서 회전하는 동작’을 뜻한다.

7) 모리스 메를로 퐁티, 『지각의 현상학』, 문학과 지성사, 2002

8) 호르헤 루이스 보르헤스, 윌리스 반스톤, 『보르헤스의 말』, 마음산책, 2015

글 | 주시영 (아트센터예술의시간 디렉터)

■ 작가 소개

김원진은 고려대학교 조형예술학과를 졸업하고, 고려대학교 조형문화예술전공 석사학위를 취득하였다. 《흔적의 흔적 A Vestigial Trace Study》(보안1942 아트스페이스 보안3, 서울, 2024), 《무용한 무용 Dancing in the thin air》(금호미술관, 서울, 2023), 《공백, 고백》(대전테미예술창작센터, 대전, 2022) 등에서 개인전을 가졌고, 《산 자와 죽은 자 가운데 amidst the living and the dead》(아트센터 예술의 시간, 서울, 2024), 《퍼블릭아트 뉴히어로 2024》(K&L Museum, 과천, 2024), 《이것은 부산이 아니다》(부산현대미술관, 부산, 2024), 《Tu m’ 너는 나를》(SeMA 창고, 서울, 2022), 《하나의 점, 모든 장소》(금호미술관, 서울, 2021), 《ARTIST PROLOGUE 2021》(아트센터 예술의 시간, 서울, 2021), 《수림미술상展》(수림문화재단 수림아트센터, 서울, 2020), 《퇴적된 유령들》(청주시립 대청호미술관, 청주, 2019) 외 다수 그룹전에 참여하였다. 제20회 금호영아티스트(금호미술관, 2022)에 선정된 바 있으며, 서울은 미술관 – 공공미술 프로젝트(녹사평역, 2018)에 참여하였다. Cité internationale des arts(프랑스, 2023), 대전테미예술창작센터(2022), 금호창작스튜디오(2020-2021), Pier-2 Artist In Residence(대만, 2018) 등 국내외 레지던시 입주작가로 활동하였다.전시제목김원진: 언어 없는 춤

전시기간2025.08.30(토) - 2025.10.02(목)

참여작가 김원진

관람시간월-금 10:00~18:00

토 12:00~19:00휴관일일요일, 공휴일 휴관

장르사진

관람료무료

장소아트센터예술의시간 Art Centre Art Moment (서울 금천구 범안로9길 23 (독산동) 2층)

주최아트센터예술의시간

후원㈜영일프레시젼

연락처02-6952-0005

-

Artists in This Show

아트센터예술의시간(Art Centre Art Moment) Shows on Mu:umView All

Current Shows

-

먼지를 걷는 자들 Dust Walkers

신한갤러리

2025.11.13 ~ 2025.12.20

-

유리: 투명한 고리

갤러리 학고재

2025.11.19 ~ 2025.12.20

-

이광 개인전 《우주호랑이- 호랑이 여자로 산다는 것은》

갤러리 마리

2025.11.21 ~ 2025.12.20

-

김창열

국립현대미술관

2025.08.22 ~ 2025.12.21

-

삼청도도 三淸滔滔 – 매·죽·난, 멈추지 않는 이야기

대구간송미술관

2025.09.23 ~ 2025.12.21

-

정보영: 그림 속의 그림: The Picture within The Picture

성남큐브미술관

2025.10.24 ~ 2025.12.21

-

Rock, Paper, Scissors: Transformation of Paper

갤러리현대

2025.11.12 ~ 2025.12.21

-

박진이: 『숨』 – 날·갯·짓

아트플러그 연수

2025.12.16 ~ 2025.12.24